Un nouveau chantier en commun pour les bénévoles des deux associations, pour approfondir encore les connaissances du site et valoriser toujours mieux les visites.

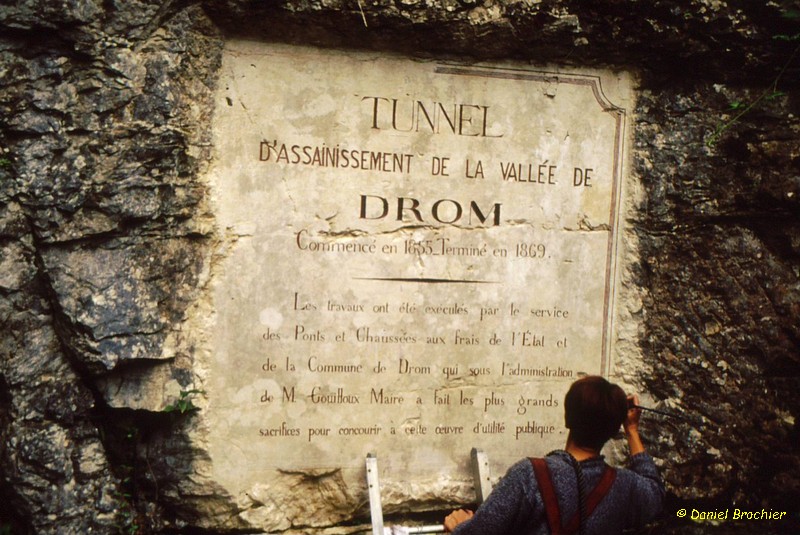

Président de Patrimoine, Jean-Luc Abbes, reste optimiste : » Chaque fois que l’on a fixé une date, il a plu ; aujourd’hui, on a pris le risque et on ira jusqu’au bout : nos filles sont trop fortes ! » Bien leur en a pris : 25 ans après la prestation de Marie-Thérèse Genin, Céline (sa propre fille) et Stéphanie Corretel ont commencé à repeindre les lettres gravées dans la pierre depuis un siècle et demi sur le fronton du tunnel de Drom, aujourd’hui souvent très maladroitement et injustement appelé, par méconnaissance, « tunnel de Drom-Ramasse ».

Creusé à grands frais par et pour la commune de Drom, entre 1859 et 1869 après déjà sept années de démarches laborieuses, l’ouvrage débute sur une parcelle de Drom située sur le territoire de Ramasse. Il est aujourd’hui l’objet de nombreuses visites, la plupart encadrées par l’AGEK, association de gestion des espaces karstiques.

Toujours plus profond

A 700 mètres plus au nord, ce sont les spéléologues de l’AGEK qui investissaient le puits de Fay. Lors de son creusement, en 1856, on était tombé sur une poche d’eau qui semblait sans fond : le légendaire « lac sous Drom » ! Mais l’ouvrage ne résolvait pas les problèmes d’inondations : il fut rebouché … puis réouvert en 1906 et aménagé pour résoudre les problèmes de sécheresse !

Si l’AGEK a effectué dernièrement de bonnes avancées dans la connaissance du sous-sol de la vallée, lors d’explorations poussées toujours plus loin, le fonds du puits garde encore ses mystères. En effet, il se situe 15 mètres plus haut que le fond de la faille du tunnel.

De plus, il est couvert de glaise et le moindre mouvement trouble l’eau et empêche toute visibilité. Une tyrolienne a alors été installée, pour accéder à une plateforme positionnée à la surface de l’eau (à moins 30 mètres) pour qu’un plongeur puisse progresser sous l’eau avec une meilleure visibilité.

Christophe Pascal a ainsi pu évoluer sur une distance d’une vingtaine de mètres, à six mètres sous son point de départ. Malgré une visibilité réduite (moins de deux mètres), il a trouvé plus loin des planches provenant de la construction du puits, confortant l’hypothèse qu’il se trouvait dans un siphon suspendu. Bloqué dans son évolution par ses bouteilles, d’autres moyens devront être mis en œuvre pour aller plus loin, mais « c’est le début de la suite ! « , se réjouissait-il avec Philippe Vermeil, président de l’AGEK.

(Merci à Patrimoine pour les photos 2 et 3)

Il va rejoindre son camp de base, 30 mètres plus bas, et terminer de s’équiper avant de plonger